Ce jeudi 7 avril 2016 à 18h30, se tenait une table ronde autour de l’éducation et des possibilités ouvertes par les serious games. Cette rencontre organisée par BrainPop et le labo de l’édition nous permettait de découvrir quatre acteurs du milieu, leurs réalisations et leurs problématiques. Le moins que l’on puisse dire c’est que la discussion, revenant régulièrement sur les a priori autour des jeux et de leur utilisation dans le cadre de l’école, m’a donnée matière à réflexion.

La table ronde #SeriousGame #éducation c’est maintenant! LT #LaboEdu16 cc @BrainPOPFrance @sourisetgrise

— Labo de l’édition (@labodeledition) 7 avril 2016

Le jeu peut-il se défaire de son apparente futilité ?

Les a priori sur le jeu sont nombreux mais celui qui revient le plus souvent porte sur son apparente futilité. Quand on croit au pouvoir des serious games dans le cadre de l’apprentissage, face à une personne qui affirme que les jeux n’ont pas leur place à l’école, que c’est un lieu où le calme et la concentration sont attendus, on peut se trouver bien démuni. Tout seul avec ses rêves de grandeurs, on s’entend dire que « ce n’est pas bien sérieux », que « ça prend trop de temps » et que, surtout, « est-on bien sûr du message que l’on fait passer à nos chères têtes blondes » ? À cela on peut opposer bien des arguments en commençant par ce qu’il se passe dans notre cerveau quand nous apprenons.

L’apprentissage vu par les sciences cognitives

Les sciences cognitives s’attachent à décrypter les comportements (humains mais pas seulement) par l’étude croisée de leurs causes biologiques, psychologiques, sociétales, etc. La liste est longue des moyens à disposition du neuroscientifique pour enquêter sur ce qu’il se passe dans notre cerveau et qui nous pousse à agir d’une façon plutôt que d’une autre. Les sujets d’étude ne manquent pas non plus, et parmi eux, l’apprentissage occupe une place de choix.

L’apprentissage est la principale activité du cerveau. Il permet de conserver des informations acquises, des états affectifs et des impressions capables d’influencer le comportement. Le cerveau modifie constamment sa structure pour mieux refléter les expériences rencontrées. Extrait de la thèse Apprentissage des petits dans le monde animal de Marion Grapperon-Mathis

Parce que cette activité est commune à tous les êtres humains (et à beaucoup d’autres animaux), on lui prête naturellement un très très très (x 10 000) fort intérêt en terme de survie de notre espèce. Par exemple, celui qui ne comprenait pas rapidement que les bestioles avec des crocs et des griffes immenses pouvaient être considérées comme dangereuses finissaient dans un estomac et on n’en parlait plus.

« l’apprentissage est une modification adaptative du comportement provoquée par l’expérience »

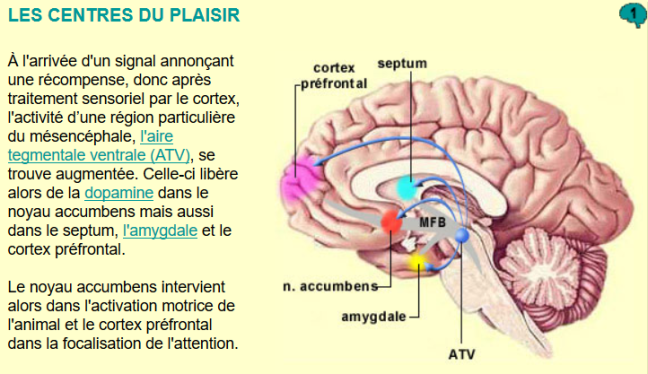

Comme tous les comportements indispensables à notre survie, et parce que le cerveau n’a pas fini de nous émerveiller, l’apprentissage déclenche ce qu’on appelle un système de récompense. De la dopamine est libérée qui augmente notre niveau de concentration et induit une sensation de plaisir. Naturellement, les comportements à l’origine de cette récompense – comme manger, se reproduire, apprendre, jouer – sont renforcés ce qui se traduit par l’envie de recommencer.

Jouer et apprendre sont deux comportements qui activent le système de récompense de notre cerveau et qui sont naturellement encouragés.

Pour plus d’éléments sur le sujet du système de récompense et de la motivation, je vous invite à consulter le site Le cerveau à tous les niveaux qui rassemblent des connaissances solides et accessibles.

Quel rapport entre apprendre et jouer ?

Pour en revenir à cette opposition entre apprendre et jouer qui nous vient de ce que l’un est considéré comme sérieux et l’autre futile, les sciences cognitives apportent un éclairage nouveau.

Il y a deux façons d’apprendre. La première, la plus souvent utilisée, est l’expérience directe. La deuxième est la transmission qui comporte trois formes : l’observation, la transmission sociale et l’enseignement. Extrait de thèse

Un jeu, parce qu’il est pensé, designé, et qu’il propose toute une série d’interaction avec un environnement virtuel, peut à la fois être une expérience direct, une observation, de la transmission sociale et un enseignement.

Apprendre, c’est jouer et jouer, c’est apprendre. Et ce n’est pas une utopie, c’est une question de survie pour notre espèce

En effet, si apprendre est opposé à jouer, ces deux pratiques ne devraient-elles pas engager des mécanismes eux aussi opposés au niveau cérébral ? Si jouer n’est pas sérieux, ce comportement ne devrait-il pas être marginal en comparaison avec apprendre ? Or, et c’est maintenant un fait suffisamment avéré pour que je me permette de l’avancer, en terme d’activité cérébrale, apprendre n’est pas si différent de jouer et ce n’est pas Raph Koster dans son livre A theory of fun for game designers qui dira le contraire. Selon lui :

That’s what games are, in the end. Teachers. Fun is just another word for learning.

Jouer, – et c’est valable aussi bien pour le jeu du morpion que pour Minecraft – c’est se confronter à un environnement créé de toutes pièces dans le but d’exercer une (ou plusieurs) capacité. Parce qu’on entraine une compétence vitale, parce qu’on se sent progresser dans sa maîtrise, on s’amuse. Est-ce que cette description ne vous en rappelle pas une autre ? (indice : retournez voir la définition de l’apprentissage un peu plus haut)

Apprendre et jouer sont en quelque sorte les deux facettes d’un même besoin : adapter son comportement à un environnement changeant.

La particularité du jeu par rapport aux autres formes d’apprentissage tient à ce qu’il explore des univers virtuels. Un simple « on dira que… » donne le ton et quand cette phrase est prononcée, explicitement ou non, les participants savent qu’ils entrent dans une bulle où sont autorisées certaines choses qui ne le sont pas en dehors. Être le méchant, se cacher, attaquer l’Angleterre, échouer…

Mais ce n’est pas parce qu’on fait semblant de se battre, qu’on joue à la bagarre, que les progrès réalisés ne sont pas réels. Arrivé devant un ennemi à combattre, armé et entrainé, on comprend rapidement l’importance des heures passées à s’amuser. Sous cet angle, on se rend compte que jouer, autant qu’apprendre, est un comportement complexe sans lequel notre espèce aurait purement et simplement disparue depuis belle lurette. Oui, parce qu’il ne fallait pas compter sur nos crocs et nos griffes pour survivre à l’époque des hommes des cavernes… Mieux valait apprendre vite et s’être confronté, à travers le jeu, au danger avant de le rencontrer.

Vers une réconciliation ?

Sans invoquer la sélection naturelle pour justifier l’importance du jeu dans notre rapport au monde, il suffit de regarder le sérieux avec lequel des enfants jouent ou, comme le disait un des intervenants de la table ronde, de regarder des adultes discuter jeux vidéo :

Jouer, c’est une affaire qu’on ne prend pas à la légère !

Pour la bonne raison que notre concentration, nos compétences et notre capacité à nous adapter y sont mises à l’épreuve exactement comme elles le seraient dans d’autres circonstances.

Mais alors, d’où vient cette différence de traitement entre jouer et apprendre ? Pourquoi l’un est considéré comme futile quand l’autre parait aussi sérieux ?

Pour creuser cette question, il faut en revenir aux fondamentaux :

Qu’est-ce qui fait un jeu ?

Avec les étudiants de mon master, durant le premier cours sur les serious games, nous nous sommes tous prononcés sur la question et ce qui est revenu le plus souvent et qui me semble important d’évoquer dans cet article repose sur ces deux aspects :

- le joueur choisit d’entrer dans le jeu ;

- ce qui se déroule dans le jeu reste dans le jeu.

D’autres éléments sont nécessaires pour qu’on puisse parler d’un jeu mais il se trouve que dans le contexte d’une classe, ce sont les deux conditions les plus difficiles à respecter. En effet, imaginez-vous dans la peau d’un enseignant. Face à vous se trouvent 30 enfants de 8 ans (je suis gentille, je ne vous ai pas mis face à des collégiens). Ils sont plutôt calmes et studieux, jusque là, tout va bien (là aussi je suis gentille…). Cette année, vous devez leur apprendre une liste longue comme le bras de compétences, autant dire que dans votre planning il ne reste pas beaucoup de place pour l’improvisation.

Dans la salle des maîtres pendant la récréation, un collègue vient vous parler d’un serious game « incroyable », que les enfants « adorent » et qui permet aux élèves les plus en difficultés habituellement de maîtriser les concepts les plus complexes.

Quelle question lui posez-vous en premier ?

Réponse A : combien il coute ?

Réponse B : quelles compétences il valide ?

Réponse C : combien de temps ça va me prendre ?

Sans parler d’avoir les machines sur lesquelles le faire tourner. Je force le trait, mais on voit bien les forces qui sont en action.

La nature même du jeu implique que les élèves puissent choisir d’y participer ou non et qu’il ne soit pas, ensuite, tenu d’en retirer quoi que ce soit d’utile.

Tant que l’enseignant ne verra pas comment mettre facilement le jeu en lien avec les programmes scolaires, dans une séquence de temps qui ne dépasse pas les 45 minutes et avec une évaluation des compétences acquises à la clef, cette pratique restera un luxe ou une activité futile qu’il ne peut pas se permettre.

Et c’est bien dommage parce que toutes les personnes présentes à cette table ronde sur les serious games et l’éducation étaient on ne peut plus sérieuses, tout comme leurs idées et leurs ambitions. L’objectif pour eux n’est pas seulement de mettre des sourires sur les lèvres de tous les élèves (quoi que, cet objectif pourrait se suffire à lui-même si on y réfléchit bien), il est de réduire une fracture grandissante entre un monde de plus en plus complexe (comme les mathématiques, le code, etc) et des individus trop souvent traités comme des consommateurs et non comme des acteurs de leur propre vie.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucune VRAIE raison pour que le jeu n’entre pas dans les salles de classe. À dire vrai, il s’y trouve déjà, utilisé comme outil pédagogique par les enseignants qui le voient comme un medium qui permet, entre générations, de discuter d’égale à égale, d’interroger notre société et les mécanismes qui la régissent.

Tous ne voient pas les jeux de cette façon, beaucoup d’a priori perdurent, mais aux créateurs de serious games de travailler sur l’image des jeux pour faciliter leur intégration dans les salles de classe.